経営のヒントTOP経営改善(

14) 経営革新(

7) 新規創業(

3) IT導入(

2) 資金繰り(

2) 補助金(

0) 事業承継(

1) 設備投資(

0) 販路開拓(

1) その他(

22)

第31回 購買点数の分解

2025年04月23日

投稿者:今井 武史

某所でネット記事に対するコメントを依頼されているが、今度の経営のヒントはどのようなことを書こうかな、と考えているときに都心の商業施設に関する記事に対するコメント依頼が来た。

記事は

①立地は悪くないのに人が入っていない

②エントランスはデッキでJRの駅に繋がっており、エントランス前の人通りは多い

③上階はさらに人が少なく空きテナントが多い

④賑わっているのはインバウンド向けのテナントとカフェという内容だった。

店舗で考える際は最初に店の一番奥にどのようにして顧客を誘導するかを考える。

スーパーマーケットの場合、ここで活用されるのが白物4品と呼ばれる購買頻度の高い「食パン」「牛乳」「豆腐」「卵」である。

この白物4品を比較的店の奥側や四隅に配置し、顧客に万遍なく売場を回ってもらうようにする。

ショッピングセンターや商業施設の場合は、目的をもっていく場所を最上階近くに設置する。

分かり易い例えでいうと、映画館やレストラン街である。一番上に引っ張り上げて、帰りに各階を除いてもらおうという魂胆である。

ただし、各階に魅力あるテナントを誘致していないと、エレベーターで一気に1階まで降りられてしまう。

各階に立ち寄るポイントを作ることも大切である。これらのことは購買点数にも直結する。

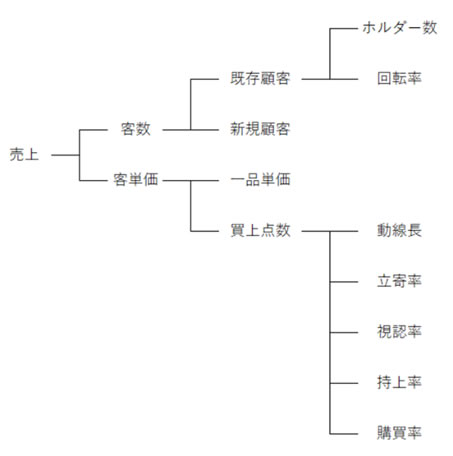

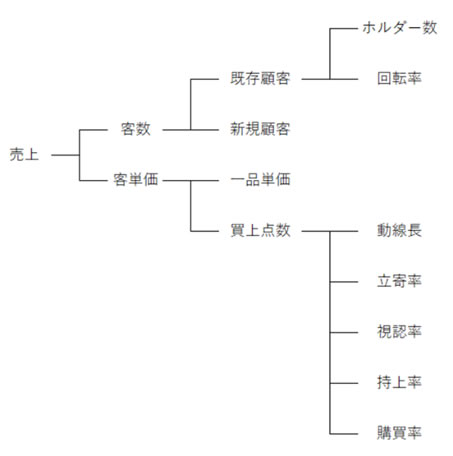

購買点数は分解すると「導線長」×「立寄率」×「視認率」×「持上げ率」×「購買率」とされる。

このことから経営者・店舗管理者側がやらねばならないことは、顧客に対し、「如何に店内(施設内)をくまなく歩かせ」「何か所のコーナー(テナント)に立ち寄らせ」「(売りたい商品を)如何に目立たせる」か、を考えることであろう。

その結果として、商品が顧客に手に取ってもらえない、購買してもらえないのであれば、ターゲットと商品・サービスがミスマッチしている可能性が高い。

商品構成から見直しを検討したいところである。

小規模事業者や個人経営の店舗となると売場面積が狭く、「店内をくまなくと言われてもねぇ・・・」、と言われることがある。

「では、あなたの店の前で通行する人が足を止めるような仕組みを考えていますか」と返している。

ショッピングモール内や商店街を大きな店舗と捉えてみる(街そのものを店舗と捉えてもよい)。

その大きな店舗の中で回遊することを「導線長」と捉えると、あなたの店は立寄りポイントであり、売りたいお勧め商品は視認率を高める必要がある。

そのことが出来ているのかを問うのである。

基本としては店舗の主通路は延長線上に消失点が見えるように整理を行う。

これができたうえで、曲線を交えたりするのであるが、わざと顧客の導線を妨げるような仕掛けを行うことがある。プッシュアウト陳列である。

顧客の通行を妨害することにより、立ち止まらせる、またはスローダウンさせる。そこにターゲット顧客にとって魅力的と思える商品を目立つように陳列し、購買確率を高めるのである。

話を戻す。

では個店の場合どうするのか。店の前に立ち止まらせる仕掛けはあるのか。 一例を示すと、店の道路側の一部を鏡張りにするという方法がある。鏡があると身だしなみを気にする人は立ち止まったりする。

また、人の視覚は動くものにより反応するようになっているため、鏡の前を通った際、自身の動きが鏡に反射すると、その動きに反応しやすい。

そして、動きが停まったとき、または再度動き始める際にその視覚に自店の存在や商品やサービスをアピールするものがあるか否か。

店は営業していれば、勝手に顧客が来るというものではない。

商店街や繁華街を歩いた経験を思い出してほしい。

すべての店舗、すべての事業者を認知できてはいないはずだ。外観や仕掛けなどで表の通りに自店の存在を認識してもらうことから始めなければならないのである。

店舗管理に関して「下品でも目立て」という格言がある。

上品で目立つことが出来ればそれに越したことはない。

しかし、上品でも目立たず、顧客に認知されないのであれば下品でも目立った方が良いのである。

冒頭の記事のショッピングモールは、先ず、目立っているのか。

次に上階層のテナントの集客力。

そして入口の解放感をチェックした方が良いと考える。